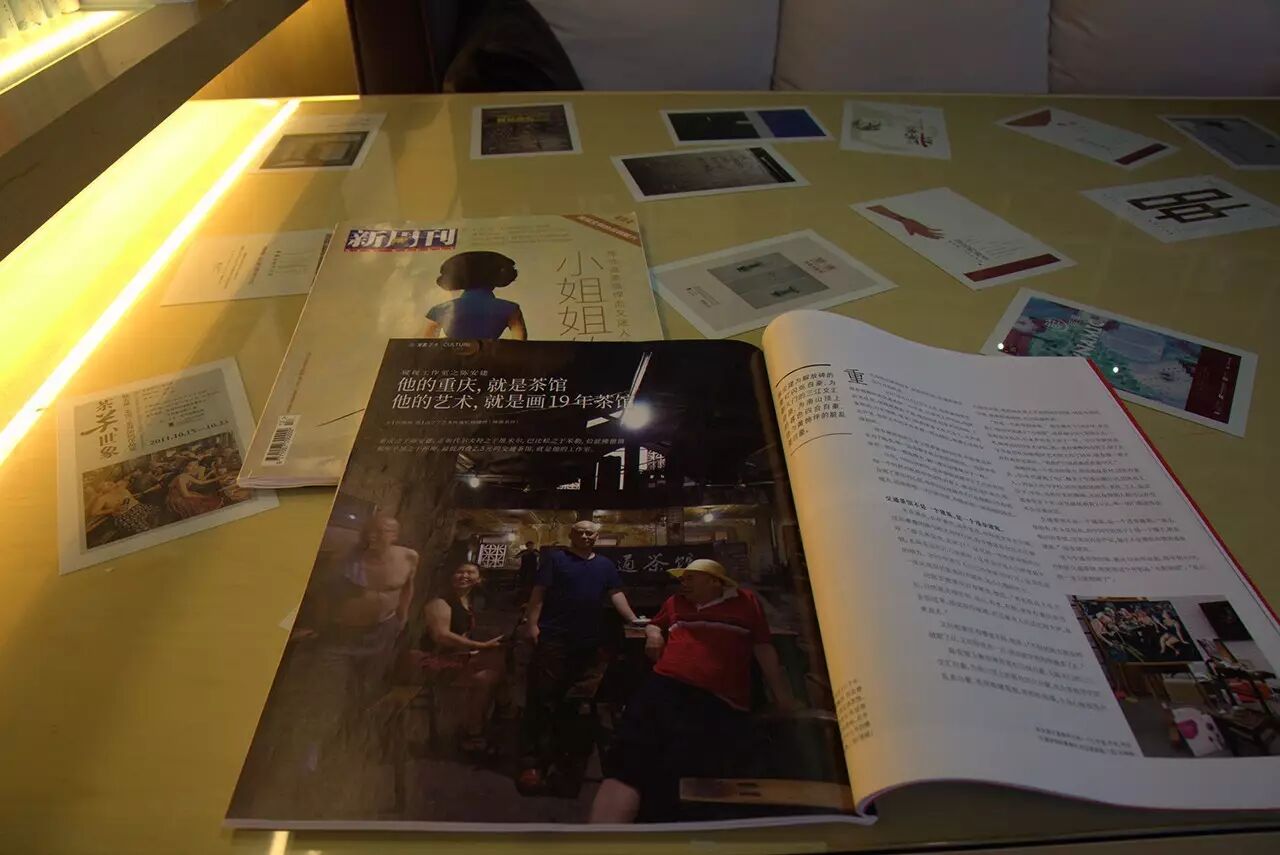

2017年的春夏,陈安健陈伯伯儿因为场馆档期,他的个展推后。刚躲了个清闲,却迎来了《新周刊》的采访。

(图/张骏)

2017年的春夏,合该陈安健(了了人称陈伯伯儿)忙碌。因为场馆档期,他的个展推后。刚躲了个清闲,却迎来了《新周刊》的采访。《新周刊》这次派来的美女记者,传说眼神犀利、伶牙俐齿、下笔精准,美貌与才华完美地集于一身,陈伯伯儿为采访奔波在外,一定会感到奥热的重庆气温又上升了几度(您辛苦了)……不过,应该说天气受重庆人待客热度的影响而升温了(汗,怎么说都有点不对)。《新周刊》此文将陈伯伯儿与重庆联系起来写,可见其人其画有着如此清晰显著的可识别性,他在这个时代的特殊不言而喻。平日熟视陈伯伯儿作品的粉丝团,亦可借此机会再刷一下深深的喜悦感……

他的重庆,就是茶馆

他的艺术,就是画19年茶馆

文|孙琳琳

重庆是陈安健的故乡、此地和归宿,交通茶馆是他生活的底座。

2017年6月9日下午4点,陈安健如常出现在黄桷坪的交通茶馆。19年来,只要天上出太阳,他就会来这里。傍晚眼看要下雨,破旧的茶馆里光线昏暗,下象棋的、打长牌的、摆龙门阵的茶客正在兴头上,大声讲大声笑。茶馆正中的天井坐着一对小情侣,男孩正在给女孩拍照。

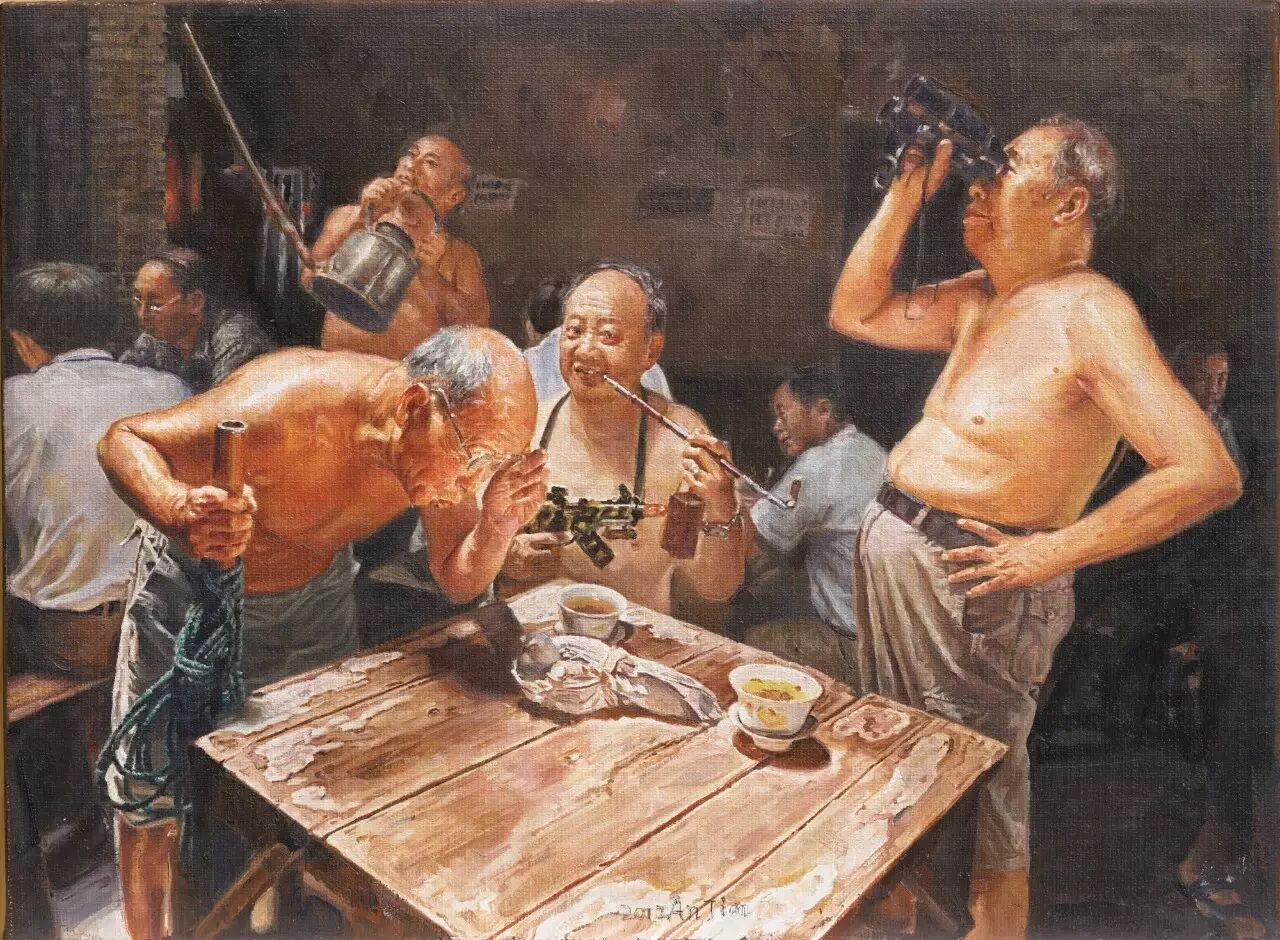

《茶馆系列—太阳升》 121.5×102.5cm2012年布面油画

陈安健面前的方桌上摆着新沏的沱茶,但他来这并非为了喝茶,他一边端着手机东拍拍西拍拍,一边跟老茶客有一搭没一搭地聊天,满口重庆话像爆豆子一样。

19年,6935次相处,很多事陈安健早忘了,但在此的每一个时刻对他都有决定性的意义。就是在这个地方,他发现了重庆的心脏,他明白这座城市不只是他赖以生存的地方,还是他唯一认识的世界,有他必须一画再画的面孔。

交通茶馆不是一个建筑,是一个违章建筑

生在重庆,长在重庆,活在重庆,但每次坐车在山城层层叠叠的路与桥之间穿行时,陈安健还是会忍不住赞叹:“那么多层次,太美了!”这里是一座桥梁环绕的山城,水路直达长江八省两市;这里是中国人口密度最大的地方,2015年常住人口已经突破3000万;这里也是一座从底层长起来的大城市,是小人物的沃土。

问陈安健重庆好在哪里,他说:“首先我是土生土长,自然就觉得它好。有山,有水,有桥,坐车在重庆钻过去钻过来,感觉很有味道。而且重庆人说话比较大声,直来直去。”

《茶馆系列—制空权》40×29.5cm2012年布面油画

又问他重庆有哪里不好,他说:“不好的地方就是稍微脏了点,文明程度差一点,说话脏字带得稍微多了点。”

陈安健为解放碑的霓虹闪烁自豪,为朝天门的三江交汇自豪,为南山顶上的暮色四合自豪,也为黄桷坪的脏乱差自豪。他用眼睛观察,用相机拍摄,全身心地浸泡在山城生活里。他的画本质上不是构思的结果,而是生活的结果。他最好那样画,也只能那样画。

《茶馆系列—活神仙》61.5×59.5cm 2014年 布面油画

“我是一个典型的茶客。”陈安健生于1959年,在川美77级同学里属于“小弟娃”。他在渝中区七星岗长大,一直到读完高中,后来在社会上耍了一年。1977年恢复高考,他考进四川美术学院,就一直在黄桷坪待着了。除了大学毕业后在涪陵地区艺术馆工作了四年,陈安健一辈子没有离开过重庆。“我的户口现在都还在渝中区。”

黄桷坪是一个混杂的地方。周边都是农村,因此有菜农;50年代建起了电厂,搬来了交通运输公司,因此有工人;再加上电力学校、四川美院的师生,农民、工人、知识分子、学生,还有后来的棒棒,不同身份的人都可以在交通茶馆坐下来。这里最低消费2.5元,唯一的门槛是你会不会说重庆话。

交通茶馆不是一个建筑,是一个违章建筑。“里头是宿舍,外头是旅社,在中间空的坝子上搭一个棚子,就是现在的茶馆。这里没有房产证,属于不合理但合情的违章建筑。”陈安健说。

他与交通茶馆结缘,要从1999年说起。那年他40岁,开始画交通茶馆。他形容这个开始是“水到渠成”,“反正我一进去就想画了”。

《茶馆系列—奶狗》 30×40cm2007年布面油画

2004年,茶馆经营状况不好,交通运输公司的领导觉得不是办法,就想把茶馆包给摆烟摊的马三搞网吧。后来马三开洗脚城去了,茶馆被陈安健承包了下来。“这个房屋结构开网吧不协调,太透气了,开空调都开不起。”

茶馆老板也想过装空调,但陈安健觉得不好:“一是制冷效果肯定不是很好,二是打光胴胴(赤膊)是茶馆的一个特点。凉快了,茶客把衣服穿起来了,打光胴胴的就不在了。”

陈安健不经营茶馆,也不参与分红。他承包茶馆,是让经营者减轻负担,是对黄桷坪一个文化符号的保护,也是想有个艺术踩点的基地。“不管是谁接手这个茶馆,要是全付租金的话,肯定会亏本。所以我出一半的租金,另外漏雨、换电线、换电扇,还有杂七杂八的一些修补,也都是我出钱。”

2004年,陈安健每个月的承包费是1500元;2017年,涨到了1625元。“我还有几个节要给员工红包,三八妇女节、六一儿童节、国庆、春节。也不太多,一般是几百块钱。”每年春节前,陈安健还要请所有茶客在外面吃一顿饭,“100多人,热闹得很,去吃火锅”。

在交通茶馆,陈安健既是组织者也是闯入者,“我有时还是要打扰他们,让他们挪下位置啥的。万一别人正在打牌,就会说正在赚钱给我喊起走了。但关系到位就都不存在了。”

交通茶馆一般早上6点多开始来人,最热闹是上午10点,中午很多人去吃饭了会空一点,下午3点钟又热闹起来,到晚上8点左右就基本没人了。一杯沱茶2.5元,一杯花茶5元,最贵的竹叶青15元一杯。茶馆自家过滤的纯水无限量供应,但没茶点卖。不过隔壁餐馆在墙上开了一个小方洞,随时做茶客生意,也因为这个小方洞,一到饭点茶馆里就弥漫着油烟味,提醒你该去吃饭了。

《茶馆系列—珠子棋》 180×129cm 2002年 布面油画

市井之地 有“心”之人

陈安健最爱重庆的层次感,交通茶馆也是个有层次感的老茶馆。“这个茶馆跟其他茶馆不一样,它有层次、有结构。加上阳光、灯光一打,墙壁斑驳的岁月感就出来了。这些砖墙里有茶客的汗气、蒸气、油气,啥子气都在里头。”

陈安健的画面常常有一种过曝的感觉,那是因为他喜欢在天井里搞创作。“这个地方原先是个唱戏的舞台,画了一段时间我就习惯在这搭台、取景。”有时他早早来到茶馆,一下窜到这家,一下窜到那家,那就说明他构思好了一个场景,在找模特了。

《茶馆系列—妙招》40x28.5cm 2011年 布面油画

陈安健摆布着模特,教他们做出各种有些古怪的姿势,而他自己就忙着从这边拍过去,又从那边拍过来。对他来说,拍照就是画草图,组合照片就是修改草图,这个过程可以很顺利,也可能极其漫长,加上使用照相写实的技法,小画一年最多可以完成20张,大作品就更少了。画了19年,《茶馆系列》只有不到200件作品。但这些作品,几乎可以说件件都很重庆。

“我来这里工作又有距离又没有距离,我是靠自身的阅历来体会这个茶馆的。任何人提着手机或相机都可以在这里拍很好的照片,但要真正理解茶馆、理解重庆是很难的。”

茶馆里三教九流都有,陈安健就从他最熟悉的老茶客画起,至今仍在画的也是这些本地人。供他翻来覆去地画的,大概有十来个固定的模特。某种程度上,这十几个茶客成了他的符号。这些人的面孔和人生,都被陈安健细细描绘进了《茶馆系列》。虽然他们摆出的是陈安健教给的姿势,但演的却是地地道道的自己——老了、病了、失败了依然热爱生活的人。

跟陈安健关系最好的模特是范家强,只比他大一两岁,2017年春节期间走了。“他可能本身有点病,吃保健品吃复杂了。”范大爷是铁路工会搞美工的,包里长期放着一个证书,是他父亲当年读老年大学的证书,随时拿出来体现他的荣耀。他还经常拿些稀奇古怪的小玩意来,说是古董或高科技。“范大爷的半导体还在我那里。”陈安健说。

吴达贵73岁,陈安健画了多久,他就做了多久模特,很多画上都有他。他住在九龙坡,1998年退休前就常来交通茶馆,一个月起码有20多天在这里待着。周隆光61岁,陈安健也画了他五六年。他住在大黄路,六七年来,他每天走两个小时到交通茶馆来喝茶,晒得皮肤黝黑。“我是为了锻炼身体,我得了脑梗塞。”他说。

《茶馆系列—夏日来风》100x72cm 2008年 布面油画

“六年前我觉得这个地方好的时候,6点半起床,7点过一点就到这里了。喝到中午12点回去吃饭,下午就又喝茶喝到6点钟。不熟的时候喝茶,熟了以后就打打麻将。认识的人多了以后,看见人你就可以有共同话题,几句话就可以解决很多问题。”邓琴是陈安健的女模特,这段时间认识了新朋友,去别处打麻将了。但如果陈安健喊她,她还是会马上就来。“这里的人每天都要来,比回家还准时。现在这里(重庆)也差不多跟外地一样关门闭户了,在茶馆大家还能互相走动。臭味相投的,始终都会坐在一起。”

画中人进入又离去,生老病死从他们身上划过,骗局划过,保健品划过,豆花饭划过,重庆蒸笼一般的夏天也划过。他们几乎是被动地承受着时间的雕刻,只有陈安健在一旁奋笔疾画。他画出了他也看不清、说不清的东西——市井之地的真相,日常生活的史诗。

《茶馆系列—帅》200×164cm 2014年 布面油画(画面中间着白T恤的是陈安健模特范家强范大爷)

他把交通茶馆当成唯一的题材、创作的核心

茶馆本来就是重庆日常生活的一部分。陈安健说:“我小时候上街,街旁边就有个大茶馆。重庆到处都是面摊,到处都是茶馆。当时我们受苏联创作思路的影响,要抓典型题材,要有宣传目的地画,很生活化的东西往往被忽略了。”

原来川美的老师和学生也常来画茶馆,那是练习手上功夫,现在也有人来画茶馆,那是当成猎奇。但陈安健把它当成唯一的题材、创作的核心,那就是另外一码事了。

上世纪80年代的少数民族题材热,既是由于民族风情的吸引,也是因为市场对少数民族题材感兴趣。至于这条线索为何式微,陈安健说:“一方面画家进不到彝族或藏族真正的生活中去,都是打望式地看那些很自然形成的画面;另一方面,当时刚刚改革开放,对外界的了解太少,只要你画得好大家都看得到,现在不管画啥子,要想像原来那样有轰动效应确实还蛮难。”

画彝族、藏族或川西风景,陈安健都画得下去,但他还是想有一个独属于自己的形象。1999年开始画茶馆时,他是看到什么画什么;大概画了两三年后,他开始捕捉社会事件在老茶馆里激起的涟漪;到了2004年左右,陈安健的画面又变成了“用四方桌讲天下事”,其中有戏谑,有调侃,有重庆的码头文化和江湖智慧;2009年以后,他干脆变身导演,指挥模特直接表现社会热点;而近期,他的画面中又开始出现超现实主义元素,使茶馆也魔幻了起来。

为了丰富画面,他也画闯入茶馆的帅哥和美女,去找不同人物组合在一起形成反差感。本来很违和的东西,在陈安健的作品里却和谐共处,或者说,在茶馆里和谐共处。“因为茶馆就是个包罗万象的场所,什么都可以做,什么都可以画进去。”

《茶馆系列—在希望的田野里》61×51cm 2014年 布面油画

陈安健说:“照相写实有个说法,你把照片拍好了,画面就成功了一半。但是拍了马上就拿去画,这种多半不太成功,特别是画大画。”陈安健是用照片作为素材,但不是画照片。用他的话说,构思的过程是照片的PK—无数次地拍,无数次地补拍,无数次地组合,最后慢慢地弄成一个满意的画面,再放大,画下来。“只要能够画下来就是稳稳当当的。”

用照相写实画老茶客,有时候也写点生,但是不多。在当代艺术的语境下,陈安健的题材和工作方法看起来有点“土”。如另一位画家所言,正是这份“土”,确保他成为一个无可救药的地方画家。重庆之于陈安健,正如代尔夫特之于维米尔,巴比松之于米勒,恰兹佛德镇和库辛镇之于怀斯。

陈安健说:“我出国少,就到过英国和法国。我不是太喜欢旅游,主要是吃不得他们的东西,那个口味不安逸,那时去法国幸好还有川菜。”

《茶馆系列—诺贝尔》206×166cm 2014年 布面油画

是什么让一个老茶馆成为重庆的时髦地点?

毕业35年,陈安健的同学和朋友散落天涯。程丛林在德国和成都两地穿梭,张晓刚去了北京,杨千去了美国又回来,叶永青像候鸟一样到处飞。只有他,哪儿也不去,哪儿也不想去,每天到交通茶馆报到。

“有时来看下,观察下生活,有时来喝点茶,重要的是来看看有没有安全隐患。一出了事就麻烦了,当然茶馆要负责任,但都不是愉快的事情。所以尽量让茶客在这安安全全地喝茶,不要有啥子麻烦,这个是我们要做的服务工作。虽然我是画画的,但是毕竟我承包了茶馆,要对这些茶客有责任心。”陈安健念叨道。

《茶馆系列—谁能敌》 121×90.5cm 2012年 布面油画

城市化撕裂了人群——孩子去了网吧,中年人去了麻将馆,留在茶馆的大多数是老年人了。然而对于重庆人来说,茶馆仍是留下回忆与无法舍弃的公共空间和生活方式。

逯长江是川美98届毕业的,陈安健的学生,现在也像他一样在黄桷坪有工作室。白天他有时外出工作,回来后就待在茶馆。“读书的时候我就老来,这个地方没变,有陈老师在这维护,还是30年前的感觉。”

《茶馆系列》180×140cm 2007年 布面油画

近几年,陈安健作品和故事的亮相,让人们又注意到了交通茶馆和老重庆的生活方式。媒体、自媒体的到场与传播,让交通茶馆从川美地标变成重庆地标,以破旧的面貌担当起时髦的任务,每天来体验的、拍照的年轻人络绎不绝。陈安健说:“游客来个把小时就走了,对我没有多大影响,但是我收集素材的时候他们有点干扰我,因为也跟着拍。所以我尽量中午来,中午客人少点。”

6月底,“二更视频”为交通茶馆拍摄了一条视频,是请陈安健配的音。看过视频的重庆人在下面评论说:“这个人重庆话说得很普通,像《雾都夜话》的开场白。”

其实陈安健的重庆话是最地道的,但他尽量放慢语速,把重庆话说得“普通”一点,是为了让非重庆人也看得明白。他在努力调整自己,适应新事物。

“年轻人穿插进来成为一道亮丽的风景,造成一种生动的效果,视觉不疲劳。”陈安健说,“茶馆本来就是一个很时尚的场所。”

作者孙琳琳(右一),摄影师张骏(左一)在陈安健501工作室

(文章转自《新周刊》第494期)

请扫描以下二维码关注了了·艺术传播机构微信公众号,获取更多艺术资讯,定制艺术品个人、个性化服务